清朝的外语学:学习过的商人

除了皇帝和官员之外,在当时还有一类群体加入到英语的学习中去,他们就是商人。现如今,当中国的孩子们还在以“How do you do”打着招呼时,美国人早已使用“Long time to see”这样“时髦”的对白进行寒暄。传统的“古典雅言”在海外已经逐渐过时,但在中国却仍是一种流行。实际上,这种语言风格上的落后,最早可追溯到晚清时期中国商人的外语口语。

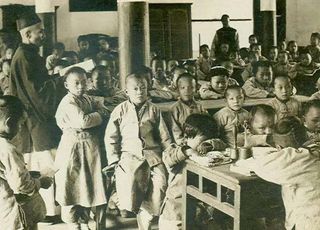

当时的中国,缺乏擅长商贸英语的专业型人才。为了尽快捞到外贸的第一桶金,也为了尽快跻身上流社会,晚清商人们不得不自学英语,以便与来自天南海北的洋人进行交流。还是因为没有音标的缘故,当时的中国商人口语十分蹩脚,加上他们的发音中经常夹杂地方口音,以至于,每个中国商人说出的英语都像是混合语一样(与现下日本人说英语有异曲同工之妙)。

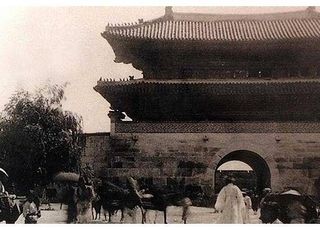

因为当时的外贸机构大多云集于洋泾浜一带,所以当时的外国人将这种面目全非的口语称作“洋泾浜英语”。

洋泾浜英语,简而言之就是“用英文之音,而以中国文法出之也。”倘若现代人听到洋泾浜英语,大抵会一头雾水。按照“洋泾浜英语”的套路,rice这个单词的发音是lice,而fish的发音则是fis,hace为hab。或许这样说有失直观,我们不妨举例说明。

当时,有一位外国先生去拜访两名中国女士,女士家的仆人则用洋泾浜英语回答道:“That two piecey girls no can see. Number one piecey top side makee washee,washee. Number two piecey go outside,makee walkee,walkee.”

这是什么意思呢?

就是这两位女士您现在都没法见到,年纪比较大的那一位在沐浴,而年纪比较小的那一位正在外面逛街。别看说起来比较搞笑,但“洋泾浜英文”在当时也算一种上乘语言,绝非下里巴人的专属。

董桥说过这样一桩逸闻,当年他与一位老上海喝下午茶时,听到邻桌有人吹嘘道:“我懂洋泾浜英文。”

老上海听罢,不屑一顾道:“这样的人也配?”

由此可见,在当时洋泾浜英文绝对是一种上流语言了。

相关视频

- 友情链接:豆柴文库

京ICP备2021010267号-2 广播电视节目制作经营许可证:京字第19249号 北京次元跳动科技有限公司

违法和不良信息(含侵权信息) 举报电话:18519598602 举报邮箱:2188284574@qq.com

Copyright © 2018-2023 快百科(kuaibaike.com)版权所有