清朝的外语学:学习过的官员

说完了皇帝学习英语的情况,我们再来聊聊官员。

第一个接触英语的清朝官员,便是“正眼看世界第一人”林则徐。早在虎门销烟之前,林则徐就已意识到科技是改变国家发展的重要力量。所以,林则徐开始“采访夷情”,收集那些外国人出版的刊物和报纸。在当时,懂得英文的人不多,且地位比较低下。林则徐将这些特殊人才网罗到行辕,让他们帮助自己完成转译工作。

林则徐五十五岁那年,开始自学英语。遗憾的是,当时并没有音标这种标注,所以林则徐学习英语的方式十分落后。林则徐开始学英语以后,最先掌握的单词是每年的十二个月份,常用的专有名词、量词、数词和各种单位。为了便于记忆,林则徐在每个英文单词的后面加上中文注音。如“CHINA”一词,林则徐便会在后面标记“柴诺”。

到了清末,皇权已经名存实亡,汉族地主阶级掌握了实权。李鸿章虽然背负了丧权辱国的骂名,但他仍是实打实的“大清帝国中唯一有能耐可和世界列强一争长短之人”。比较有意思的是,李鸿章虽然是晚清外交第一人,但他却并不会英语。李鸿藻每次出使外国,都要“临时抱佛脚”,学习几句打招呼的客套话,现学现卖。

因为李鸿章的身边通常会配备翻译人员,所以倒也不至于无法应酬。某次,出使沙俄时,李鸿章照旧聘请了翻译,想要像以前一样临时抱佛脚,学几句俄语充数。让李鸿章没想到的是,俄汉发音存在较大的差异,即便是简单的寒暄语也没法在短时间内学会。李鸿章想了一个取巧的办法,那就是将俄语的客套话记在扇子上。

如:“杀鸡切细”,说的就是“Садитесь”,请坐的意思;“四包锡箔”说的是Спасибо,谢谢的意思。李鸿章把诸如此类的音译都记在扇子上,用来与沙俄方面的外交官打招呼,虽说,方法比较粗陋,但效果却比较显著。

据说,在二战期间的雅尔塔会议中,丘吉尔就采用了和李鸿章如出一辙的方式,与斯大林打招呼。不过,或许是丘吉尔的发音有问题,他所说的“俄语”竟让斯大林听不懂,结果闹出了大笑话。最后,还是苏联的翻译官巧妙地化解了尴尬,他对丘吉尔说道:“首相先生,您所说的英语为何我有些听不懂呢?”

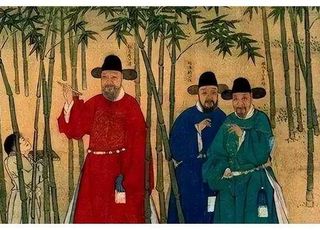

曾国藩的二儿子曾纪泽学习英语时,也采用了这种使用汉语标注的路子。根据《翁文恭公日记》的记载,“诣总理衙门,群公皆集。未初,各国来拜年。余避西席,遥望中席,约有廿余人,曾侯与作夷语,啁啾不已。”毕竟没有音标这种科学的标注方式,所以曾纪泽学习的英语仍差强人意。美国人评价曾纪泽的发音时,称他说的口语虽然流利,但根本不合文法。

相关视频

- 友情链接:豆柴文库

京ICP备2021010267号-2 广播电视节目制作经营许可证:京字第19249号 北京次元跳动科技有限公司

违法和不良信息(含侵权信息) 举报电话:18519598602 举报邮箱:2188284574@qq.com

Copyright © 2018-2023 快百科(kuaibaike.com)版权所有