曹操在史学界形象的演变:口无遮拦

曹操究竟是好人还是坏蛋?

单凭“好”与“坏”去评价历史人物,实在有些幼稚。在我看来,曹操在史学界形象的演变,顺应了历史的发展规律。

研究历代文献我们不难发现,盛世之中曹操的风评往往不错,而乱世(尤其是偏居一隅的王朝)中曹操的形象又会急转直下。

为什么曹操总能被乱世的文人揪住辫子呢?完全是因为他有如下“招黑”的特点:

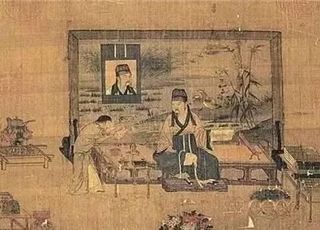

中国先秦以来,后世王朝便以儒学作为治国的基本理念,崇尚的是为人谦和宽仁之道。中国人的中庸之道,礼教规则,其实就是为了克制自己,宁可说违心的话,也得让听者觉得舒坦。

曹操根本不知道中国人说话的艺术,所以他的言行举止在当时的人眼中看来完全是另类。“设使国家无有孤,不知当几人称帝几人称王”,这句话如果是其他人说的,绝对是大言不惭,但若出自曹操口中,有何不可?

但有些时候,即便是大实话,也不能随口就说,张嘴就来。曹操虽有成为圣人的潜质,但平日里总是将自己比作周公,这种行为在外人看来真是要多别扭又多别扭。

最让曹操的形象分大打折扣的,多半便是《三国志》中的那句“宁我负人,毋人负我”了。后世对这句话的争议比较大,我认为大多数人的理解都有偏差,不符合曹操说这句话的初衷。不论如何,留下这样一句为自己身后名抹黑的话,足可体现出曹操的憨直。

其实,不论是刘备还是孙权,哪个不是“宁我负人,毋人负我”?玄德公抛弃一家老小跑路时,背信弃义霸占州县时,可曾大公无私?但人家刘备最聪明的一点,就是不把某些话挂在嘴边。就算是装,也得装出一副大义凛然的样子。

除了上述“招黑点”之外,许多人痛恨的曹操之“奸诈”、“残忍”,其实都算不得缺点,至少对于古代上位者来说远谈不上是什么不足之处。古语有云:“兵不厌诈”,上位者的奸诈,何曾不是一种能力?人们热衷于追捧“多智近妖”的诸葛亮,将他的狡猾视作“智慧”,却有意无意地忽略了每一个妙计里坑蒙拐骗的成分。

东汉末年,汉统衰落,很多诸侯都打出了匡扶汉室的旗号。然而,有哪个主公真正地深入虎穴营救献帝?倘若献帝并未失去人身自由,又有几人能心甘情愿地归政于汉帝?所以说,三国时代没有任何一个上位者是救苦救难的活菩萨,大家都是野心昭彰的军事家。

相关视频

- 友情链接:豆柴文库

京ICP备2021010267号-2 广播电视节目制作经营许可证:京字第19249号 北京次元跳动科技有限公司

违法和不良信息(含侵权信息) 举报电话:18519598602 举报邮箱:2188284574@qq.com

Copyright © 2018-2023 快百科(kuaibaike.com)版权所有