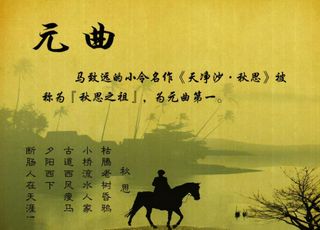

繁盛一时的“元曲”:为何会走向没落

若是将元曲视为一种“商品”,再分析它为何会走向没落,也许更为客观。任何一门艺术,在它形成、发展中,都会或多或少借鉴“同行”的优点,在融合中形成自己的特色,在传播中,又会“入乡随俗”,获得更为广泛的支持。

就如南戏的发展,它形成的四个声腔,让它的生命力更强,也更为持久。元曲的兴起,时代背景有点特殊,科举大门关了有七十八年之久,即使在元太宗九年(公元1237年)恢复过科举,但是,名额上依然有限制。

这是个什么概念?

就是说,占人口绝大多数的汉人和南人拿到的名额,只有当时入取人数的一半。就是杯水车薪嘛,于是,读书人都去搞创作了。

元曲的体制是有若干规定的,但是,在发展初期,作为一门新兴的艺术,至少在语言和题材上,可以说是百花齐放,并没有什么“行业标准”等诸多限制,所以,很多优秀的作品大都集中于前期,到了后期,更多的文人涌进了这片创作领域时,就开始讲究:该有的题材就写的差不多了,怎么突破?于是,就偏重语言和格律。

这非常像一个新兴行业的发展,起初无标准,市场培育得差不多了,开始完善细节,对于商品生产而言自然是好事,规范了。但是,于艺术发展来说,它给自己圈了地,禁锢在了一个有限的空间,如何再生长呢?艺术是需要不停的滋养再创新的,若是满足于已有的成就,那么,基本就宣告差不多要结束了。

看元散曲,到了后期更多的人将精力放在了评论曲学和研究音律上,这对元曲的发展自然意义重大,但是,从某种意义上来说,就是限制了创新。这就好比解一道数学题,可以用函数也可以用方程,但是,这时旁边有人出声,这题我做过,用函数解题更快。那么,之后的解题者若是偷懒,就不会再思索其它的解题思路了。

后人在进行创作时,前人大师的作品一定会拜读,也会看看一些“评论”,若是有太多条框的限制,可能一些本来有的想法就会打消。那时文人搞创作,纯粹是为了兴趣的应该不多,更多是要投放市场,自然会寻找更有利于自己的方式。

所以,这怎么会有利于创新呢?

相关视频

- 友情链接:豆柴文库

京ICP备2021010267号-2 广播电视节目制作经营许可证:京字第19249号 北京次元跳动科技有限公司

违法和不良信息(含侵权信息) 举报电话:18519598602 举报邮箱:2188284574@qq.com

Copyright © 2018-2023 快百科(kuaibaike.com)版权所有