中国古代的指纹断案:元朝

指纹是人类手指末端指腹上由凹凸的皮肤所形成的纹路,指纹能使手在接触物件时增加摩擦力,从而更容易发力及抓紧物件,它是人类进化过程中自然形成的。

利用指纹识别身份,这是因为指纹满足了下面的两个条件:

首先,指纹是不一样的,没有两枚完全相同的指纹。尽管同卵双胞胎在纹型上有高度的相似性,可其细节特征并不完全相同,而是存在一定的差异。

其次,人的指纹原则上来说是终身不变的。当儿童长大成人,指纹也只不过放大增粗,其纹形、纹数等特征则保持不变。

随着现代科技的发展,指纹技术已被应用到了诸多领域之中。在日常生活里,习惯了指纹解锁的我们已将指纹当作一种身份标识,警方刑侦过程中亦常借助指纹识别罪犯的身份。其实我国对于指纹的应用远比我们想象的还要早,秦汉时期,古人就已开始凭借指纹进行断案。

凭借指纹作为证据结案的案例,在元朝亦有发生。

话说,元朝时期有个叫潘泽的地方官,在辽东道担任提刑按察使司时根据“指理”判了一桩陈年冤案,让蒙冤的当事人得以沉冤昭雪。潘泽上台以后,整理了前任提刑按察使司的积案,从中发现了一桩有失公允的案件。

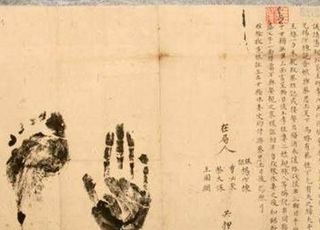

当地辖区里有个土豪凭借一张卖身契,说有一户贫困人家将一家十七口人全都卖给自己当奴仆,卖身契上总共出现了十七个手印,物证齐全。然而,那户人家却矢口否认有这档子事,拒不承认。在潘泽之前的提刑按察使司也曾审理过这桩案件,不过却始终没能得出结论。

潘泽梳理了案件的来龙去脉,认为这张字据上“皆画男女食指横理于券为信,以其疏密判人短长状少”,存在不少解释不通的地方,应是作伪。由此可见,当时的指纹技术虽不发达,但人们却能凭借指纹的疏密程度判断出一个人的年龄大小和个头高低。

就这样,潘泽重新阅读了卷宗,提取了当事人的供词,然后仔细核对了字据上出现的指纹。潘泽发现,卖身契上的十七人中,有一人的年纪仅有十三岁。然而,在那张字据上,出现的都是成年人的指纹。凭借这一破绽,潘泽断定这张卖身契是豪绅伪造的。

当然,凡事都要讲证据,为了让作假的土豪心服口服,潘泽找来了好几名十三岁的少年,然后比照了少年的指纹。结果证明,少年的指纹的确比成年人的指纹小很多,“皆密不合”。在事实面前,土豪理屈,只能承认这份字据是自己伪造的。

从上面两件案例中我们可以看出,宋、元以后,我国的指纹破案水平虽未趋向完善,但是,却已广泛地应用于刑事诉讼之中了。

相关视频

- 友情链接:豆柴文库

京ICP备2021010267号-2 广播电视节目制作经营许可证:京字第19249号 北京次元跳动科技有限公司

违法和不良信息(含侵权信息) 举报电话:18519598602 举报邮箱:2188284574@qq.com

Copyright © 2018-2023 快百科(kuaibaike.com)版权所有