民国时期的上海:地摊经济

随着“地摊经济”一词成为热门话题,笔者不由得联想起旧上海的“地摊经济”。当时的市场环境不同于现在的开放并包,在老上海想要摆摊,需要考虑到的问题相当繁复。

民国时期的上海,已俨然成为国际化大都市,摊贩的数量暴增。尤其是在抗战时期,不断有难民涌入上海,加上工人下岗成为常态,所以大多数苦无生计的市民选择摆摊养家糊口。

“各贫陋街巷之空地上及里弄内,添设大批不领执照食物摊。”

如果时间可以回溯,那么,笔者一定会在当时的上海经营旧货生意。在当时,各式各样的旧货市场林立,不论是旧衣服、旧家具、旧书报、旧无线电,旧货的品类五花八门。据统计,当时仅英美租界所发放的旧货摆摊执照,就有六千户之多。

这还只是有营业执照的摊贩,那些不具营业执照者的数量更是不计其数了。在那个年代,有许多犹太人经营着零售产业,向上海的中国人和洋人兜售鞋帽、五金制品、面包小吃。倘若不想经营中国商品,还可以销售美国货。解放战争时期,美国货是一种相当流行的进口商品,当时的美国香烟、丝袜卖到脱销,十分抢手。

据说,在当时的南京路上,经常有商贩将美产的避孕套吹成气球,以这样的“招牌”来招揽生意。1945年末,政府于新康路开设了联合商场,将外国货的经营变得正规化。不过,经营外国货也只是一时之选罢了,毕竟摆摊这种事需要结合自身资源及社会经济情况进行考量,变化性比较大。不论是经营旧货还是贩卖外国货,虽然生意兴隆,但利润却是非常薄的。

在当时,想要多赚点钱,最好的办法还是经营“无本生意”。

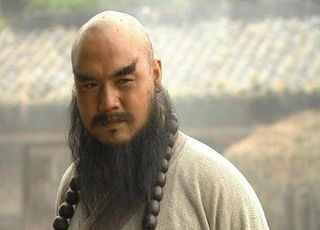

例如:算命先生,在当时的生意便非常火爆。只需置办一身体面的行头,再来一幅小框墨镜,就能在大世界附近落脚。当然,想要做这种不需要多少本钱的小生意,如剃头、修脚、修鞋、修车、画像、刻字等,对个人手艺的要求还是比较高的。即便是前面提到的说书先生,也得有一副能说会道的舌头才行。如果不懂得推销自己,甚至言语间有得罪人之处,小摊早就被人掀了,哪有赚钱的道理。

相关视频

- 友情链接:豆柴文库

京ICP备2021010267号-2 广播电视节目制作经营许可证:京字第19249号 北京次元跳动科技有限公司

违法和不良信息(含侵权信息) 举报电话:18519598602 举报邮箱:2188284574@qq.com

Copyright © 2018-2023 快百科(kuaibaike.com)版权所有