清朝对外语的学习:大臣

除了皇帝肯下功夫学西语,大臣中也有好学者,那就是林则徐。

当时,林则徐已经55岁了,还下了决心学习英语,但是,国内并没有学习英语的好方法。因此,作为自学者,林则徐只能靠给英文单词加汉语“注音”,死记硬背英文单词。其实,林则徐正是看到了中外的差距,才想通过学习尽量弥补。

只是,没有举国上下的一心向前,光靠着学习西语,是不会有任何突破的。

再来看看几位名人学习英语的个人经验。

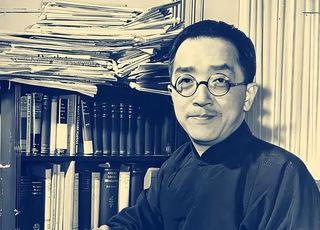

辜鸿铭,他学习英语的方式,应是和中国的传统教育相似,背书。在10岁时,辜鸿铭开始接触英语,一上来就将《浮士德》背得滚瓜烂熟。在此基础上,辜鸿铭开始学习莎士比亚戏剧。于是,不到一年时间,37部莎士比亚的戏剧就被辜鸿铭记住了。后来,辜鸿铭在语言上的建树,就是从小训练打下了扎实的功底。

林语堂,重视口语训练。他强调在不停地说话中,熟悉英语的表达,自然也就掌握了英语的句法。至于张爱玲,那就是将自己的作品翻译成英语,并“逼着”自己三年内不碰中文。

但不管何种方法,都少不了一个字“练”,正所谓“功到自然成”。

当时,上海英、法租界的界河是洋泾浜,很多对外商贸机构都在此处扎堆。那时,当地人说的英语,不但夹杂着上海的地方口音,甚至,还带有中文。于是,大家都戏称这种语言为“洋泾浜英语”,而中国的其它地方也有中英夹杂的现象。

到了今天,不要以为这种现象已经绝迹了,当时大家创造的一些词汇仍在沿用,已经被大家接受的当属“咖啡”(coffee)一词。都知道,语言是持续发展的,当年中英夹杂的“long time no see”,已经被收录于《牛津词典》,至于中国的“加油” ADD OIL也入选了,意不意外?

其实,一点都不意外。

随着中国国力的崛起,中国人的语言必然会展示其影响力。毕竟,语言从来都是一个国家的“通行证”,其身后国家的实力越强,运用的范围就越广。

相关视频

- 友情链接:豆柴文库

京ICP备2021010267号-2 广播电视节目制作经营许可证:京字第19249号 北京次元跳动科技有限公司

违法和不良信息(含侵权信息) 举报电话:18519598602 举报邮箱:2188284574@qq.com

Copyright © 2018-2023 快百科(kuaibaike.com)版权所有