足以与袁隆平比肩的先驱朱英国:“水稻候鸟”

朱英国发表研究论文160余篇,获得国家发明二等奖和自然科学三等奖等多项奖励,曾被评为国家级有突出贡献的中青年专家,获得国家“973”计划先进个人和全国师德先进个人等荣誉称号。

1939年11月1日,罗田县河铺镇的一个贫寒农家迎来了新生命,一家人既欣喜又忧伤,贫苦的家庭条件养活一个孩子很是吃力。

在朱英国的少年记忆中,忍饥挨饿是常有的事情,他也曾目睹过因为粮食引发的悲剧,也是从这个时候开始,他默默许下了誓言,让天下苍生不再挨饿。

学习成绩优异的朱英国在填写高考志愿的时候,他没有丝毫犹豫的选择了“武大生物系”,被武大录取后,朱英国选择的专业是植物遗传。

大学毕业后,朱英国选择留校,专注于水稻科研工作,1964年,他参加了汪向明教授领导的水稻生育期遗传教育部重点科研组,开始水稻遗传研究。

为了培育出稳定、成熟且能大面积推广种植的水稻新品种,朱英国和同事们先是前往海南,而后又奔赴海南,等到稻谷收割后,一行人又将其带回湖北转育,秋后又继续转战广西南宁。

面对这样的周波劳顿,朱英国也调侃自己是“水稻候鸟”,一年过三个春天。

2015年,朱院士被诊断出骨髓异常增生综合症,他仍坚持工作。直到2017年8月10日与世长辞,才结束了“水稻候鸟”的生活。

1973年,湖北省成立了水稻三系协作组,朱英国被任命为组长,不到40岁的朱英国,成为湖北省杂交水稻育种研究的领军人物。

面对没有电灯、没有煤气、住在草棚的艰苦环境,朱英国带领大家上山砍柴做饭;20世纪末90年代初,经费紧张请不起插秧工人,朱英国亲自操控机械整田、插秧。

“红莲型”杂交稻种子出口菲律宾、越南等东南亚多个国家,还在非洲育种,不仅惠及5亿中国农民,还走出国门,香飘天下。

在菲律宾,“红莲型”种子占该国杂交稻种子进口总量的70%,早在2020年,全球“红莲型”杂交水稻种植面积累计已超过2667万公顷,累计出口种子30万吨以上。

“马协型”杂交稻的突出特点是米质优,目前在全国推广面积已超过2000万亩。

谈到为什么痴迷于水稻科研工作,朱英国说:“我是农民的儿子,深知农村生产力的落后以及农民生产与生活的疾苦,我要为改变农村落后面貌尽到自己的力量。”

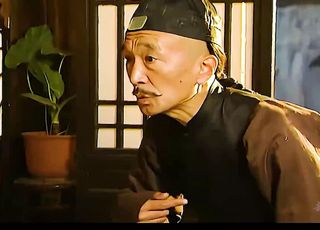

相关视频

- 友情链接:豆柴文库

京ICP备2021010267号-2 广播电视节目制作经营许可证:京字第19249号 北京次元跳动科技有限公司

违法和不良信息(含侵权信息) 举报电话:18519598602 举报邮箱:2188284574@qq.com

Copyright © 2018-2023 快百科(kuaibaike.com)版权所有